日本代表の世界ランキングは24位。

ワールドカップ前の9月24日、アメリカとの練習試合が最高の形と言える。

これぞ日本だという戦いをした。

ドイツ戦では同様の戦いをどれ程できるかによるだろう。

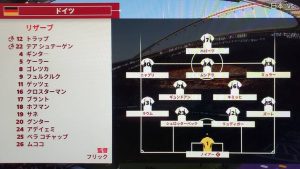

ドイツ代表の世界ランキングは11位。

言わずとしれた組織戦術の先進国。

世界のスター選手が何人か抜けたことで戦力は落ちたと言われているが、日本からするとまだまだ強豪国。

試合が始まると目につくのはドイツの体の大きさ

フィジカルでは筋肉1枚分ドイツが着込んでいるのではないかと思うほどの差。 サッカーでは科学的な分析王国となったドイツにフィジカル面でかなり負けている模様。

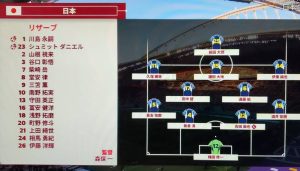

ビリー希望のスタメン

南野(浅野)

久保 鎌田 堂安

(三笘) (伊東)

守田 遠藤

長友 冨安 吉田 酒井

(板倉)

※前田選手の事も知りませんでした。

※DFの怪我など情報は無し。

・戦術ワントップ南野

日本代表は最も得意とする4-2-3-1。

まずは個人的に外した方が良いと思っていた中盤での南野と柴崎が外れていたことに安心したのだが、トップに南野を使い、鎌田とボール回しで安定させてほしかった。

ビリーは正直ヨーロッパ勢に対する日本の相性はかなり良かった印象なので、ガッチガチのスタメンを使えば勝てると踏んでいたのだが、守備的なスタメンと布陣を発表した日本に違和感を覚えた。

そして試合開始早々からずっとドイツに攻め込まれ続ける日本に驚きを隠せなかった。

追記;

どうやら気候で体力が落ちた時を考慮しての戦術だったようだ。

ビリーのように前半から攻め続けると暑さのために後半30分で足をつる選手が続出。

もしDF(ディフェンダー)の誰かの足がつってそこから点を取られることを危惧して、最初から引いて体力を温存。

後半から攻めて点を取ると言った戦術だったようだ。

基本はカウンターとボールの保持であるはずなのだが…

勿論カウンター戦術は重要ではあるのだが、カウンターで安全に攻めれないと感じたら直ぐにポゼッションへと切り替えることができないのだろうか。

右SH(サイドハーフ)伊東の無理なパス出しに違和感を感じる。

伊東にボールが回ると直ぐに無理なパスを出すため、相手も伊東にボールを渡してボールを簡単に奪取できているようにみえる。

もしかしたらこれは前半でSH伊東とFW(フォワード)前田を交代させる予定なのだろうか。

前半での疑問はまだまだ出てくる。

中央がパスワークに参加できていないのはドイツのプレスが圧倒的なのだろうか?

前半17分を過ぎても浮足立った日本が落ち着くことはない。

見ていると日本はゾーンプレスに気を取られすぎて、ボール回しにまで頭が回っていない印象を受ける。

日本はドイツに先制点を許す

日本の失点はなんともあっけなかった。

一歩目で足がすべって相手にぶつかったまでは分かるが、その後何故かGK(ゴールキーパー)権田が相手に覆いかぶさったように見えた。

これこそPK(ペナルティキック)だろうと思うようなプレイだった。

日本のディフェンスはカテナチオではなくただの二列

ディフェンスラインは二列なのだが、相手のフォワードよりも必ず引くのでラインが低く、マンツーマンに切り替えるだけ。

これでは数的優利が作れずにプレスが効かない。

- まずカテナチオは二列からセンタリングの領域、中央からシュートを打てる領域に入らせない。

それ以外の領域(ペナルティエリアの角の前辺りをイメージ)に誘い込んで2列で挟んで潰す。 - 改良型カテナチオは攻め込まれる前に2列ごと上げ、2列で挟めたらゾーンプレスを掛ける(複数人で潰す)。

- 更にサウジアラビアは積極的にラインをお仕上げて相手のスルーパスをオフサイドに掛ける、オフサイドトラップを加えた。

サウジアラビアを見た後では特に、日本のラインコントロールの技術が一昔前以前のものだと際立った。

ラインコントロールで中盤の余裕が変わる

例えば4バックの場合、FW一人に対してディフェンスラインを下げると4人が下がることになる。 この状態では単純計算で相手の中盤が3人フリーになり、相手が数的優利になる。

右図は青いラインに日本DF4人、相手FW2人。

そのためVARを信じてラインコントロールを行う場合、相手のトップから2列目(オレンジのライン)にディフェンスラインを上げる。

するとFW2人は無力化できるので、中盤で日本の人数が多くなりプレスが効くことになる。

完全に引いた日本に対して攻めあぐねるドイツ

日本はペナルティエリアギリギリでラインをコントロールし、度々侵入してくるドイツの猛攻を潰し続けた。

ここでも不思議なのだが、日本はただボールをクリアし蹴り上げるだけでつなぐ気が全く無かった。

カウンターと言えば伊東にボールを預け、ひたすら縦のドリブルからセンタリングを上げて裏を狙う作戦ばかり。

最近サッカーの世界情勢を見ることができないビリーが言うのも何だが、カウンター要員として考えたFWであればなぜ前田大然だったのだろうか???

裏を狙うのであれば南野か浅野で良かったのではないかと思う。

ビリーが見ると割と何でもこなせるオールラウンダーの原口が選ばれていなかったことも惜しい限りだ。

南野を第2戦目のコスタリカ戦で使うのであれば浅野が順当だったようにも思える。

第2戦目に関しては最後に。

ドイツは攻め続けるが…

ドイツは完全に引いた日本に対して攻めあぐね、ディフェンスラインを突破しても日本のカテナチオとは言えないディフェンスラインでクリアを続ける。

ドイツも完全に引いた日本に対して打つ手が無かったと言っても良いかもしれない。

後半は攻めに転じる日本代表

前半で足を痛めた様に見えた久保に代わり、冨安がDFラインに入る。

恐らく長友をサイドハーフに上げつつ、状況に応じて下げる予定なのだろう。

基本は3バックだが、両サイドが上下することで5バックにもなれるオプションを作った形である。

恐らくこれは、日本代表が格上とがっぷり四つになろうと思ったとき、果たしてWBとして中盤が通じるのかどうかを試す布陣だ。

ビリーはてっきり伊東を代えてくるかと思ったが、代えなかった意図は分からない。

※WB(ウイングバック)とはSBとSHを併用する場合を言うらしい。

日本代表は攻める時の味方との距離感が悪い

まずボールをポゼッション(全体でキープ)するときに味方との距離感が近すぎる。

同じ場所に味方が重なっていることすらあるため、展開ができない。

3バックを基本としたフォーメーションも成り立つ

明るい話題もある。

後半ほぼぶっつけ本番とも思われた布陣が見事に成功した。

後半から両サイドハーフに上がった長友(左)と酒井(右)は元が攻撃的なサイドバックのため、3-4-1-2や3-4-3ができることになる。

(ディフェンスとオフェンスのメンバーをはっきりと分け、カウンター対策と攻めをはっきり行うスタイル。間延びして中盤を使われることが難点。)

ビリー希望のスタメン

前田

鎌田 伊東

長友 酒井

田中 遠藤

冨安 吉田 板倉

ただビリーの予想には反し、森保監督は3421(343)を選択したようだ。

(あくまで後ろ(ディフェンス)を厚くして、裏へは通さないスタイル。攻撃は終始カウンターで行う。)

後半11分 メンバー交代「長友→三笘、前田→浅野」

長友を左SHに上げ、酒井宏樹を右SHから右SBに戻し、4バックに戻す選択かと思ったが、どうやら長友と三笘を入れ替えただけでフォーメーションの変更は無しのようだった。

まずは連戦での長友の体力管理、SBとSHの両方を行うWBとしては長友より三笘の方が相応しい、三笘は必ずどこかのタイミングで投入するので、このタイミングで交代、ということだろう。

メンバーを入れ換え3バックと5バックを併用する形にすると、いつもの日本代表に近い試合展開になった。

3バックになってからラインコントロール役が代わった??

恐らく前半まではDF吉田がラインコントロールをしていたのだが、恐らく後半途中から両側に居る冨安と板倉のどちらかに代わったと思われる。

吉田はFWよりも自陣で深く守るタイプなのだが、後半途中からその印象が強く無い。

恐らく自分の所属するチームのラインコントロールなのだろう。

それでも試合中に大きな変更を加えることはなく、ゲームメイクの安定を選んだように見えた。

冨安と板倉がなんと頼もしいのかとゲームを見ながら思った。

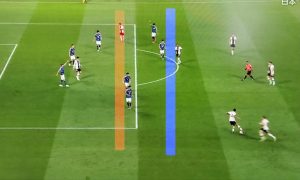

ラインコントロールの基本

まずは右の写真を見ていただきたい。

この1枚目の写真でラインはどこにするべきだろうか?

もし積極的なラインコントロールをするのであれば、赤マーカーがDFライン1列目。

青マーカーが2列目である。

試合を見返すと前半の日本代表のラインが如何に低いかお分かりいただけると思う。

この瞬間はラインを押し上げるほどの時間はなかったが、例としては説明しやすいので抜粋した。

後半26分選手交代 田中碧→堂安律

この時点で恐らく3-4-3の並び。

伊東 浅野 堂安

三笘 鎌田 遠藤 酒井

板倉 吉田 冨安

後半29分 酒井→南野 酒井が怪我のために交代

南野の投入直後に得点を決めたことから、やはり南野は圧倒的な攻撃力を誇るのだろう。

南野投入後のシステムのイメージは以下。

浅野

南野 鎌田 堂安

三笘 遠藤 伊東

板倉、吉田、冨安

もしくは、流れで以下のようにもなる。

浅野 堂安

南野

三笘 鎌田 遠藤 伊東

板倉、吉田、冨安

伊東は縦への突破だけではなかった

驚いたのだが、DFらしい動きではないが伊東が運動量の豊富さから守備にも多大な貢献をしている。 恐らく伊東は連戦でも交代せずに使える体力バカとして期待されているのかもしれない。 5人交代できるが全ポジションを交代できるわけではないため、こういった選手が必ず必要になるのがワールドカップだ。

ディフェンスにおいては酒井ほどではないが、しっかりとWB(SBとSH)の代役、そして前半から続けるカウンター役(SHと右FW)を果たし続けているのだ。

伊東はこのゲームを通じて日本代表の右サイド全ポジションの役割を果たしたことになる。

縦への突破は伊東だけではなく、浅野がいた

伊東はドリブルから縦への突破を得意とする選手だが、浅野は相手ディフェンスラインの裏へ走るタイプ。 ビリーの考えでは、伊東、浅野、三笘を試合後半で投入し、相手のディフェンスラインを崩壊させるものだと思っていた。 ※勿論グループリーグ3試合とも3選手を交代させられるわけではない。

この交代プランであればトップ下ができる鎌田、南野を途中で交代させて体力を温存できると思っていた。恐らくなのだが、伊東は呼ばれていない原口同様に相当な体力があるため、森保監督がフルで使えると判断したのかもしれない。

2点目を決めた後はまたラインが下る

2点目を決めた後、日本代表のラインはまたもや自発的に下がってしまった。 三笘と伊東がほぼディフェンスラインに入り、中盤と前が薄くなることでドイツがペナルティエリア前でプレイするようになってしまった。

個人的にはラインを上げてボールのポゼッションを上げた状態でキープできないものかと思った。

後から考えればスタメンは決勝トーナメントを勝ち上がるための体力管理!?

日本はドイツ戦で体力を温存した選手を第二戦のコスタリカ戦で使うだろう。 この勝利が2勝1敗で勝ち上がるための布石となった。

1試合の交代が「5人+脳震盪枠」となったことで選手を平均して3試合で併用することが可能となったのだ。

コスタリカ戦で勝利をもぎ取れれば正直スペイン戦では修学旅行なみの思い出作りで良いと思うが、自分たちの最高の戦術がどれほど通じるかを試してみても良い気がする。

勿論日本が決勝トーナメントで勝ち上がるつもりであれば相手がスペインであっても手の内を見せてはいけない。 と言っても、現状ではアメリカ戦で見せた戦術が日本最高のパフォーマンスである。

一人の日本代表ファンとして、森保監督がどういった選択をするかに期待したいと思う。

2戦目のコスタリカ戦の予想

1列目 FW 浅野

2列目 OM 堂安律、南野

3列目 DM 守田と田中碧(遠藤はかなり消耗していると思われるため)

4列目 DF 情報なし

辺りがスタメンになってくるのではないかと思う。

判定に偏りを感じた

ドイツが前半でペナルティエリア内でハンドをしたように見えたのだが、VARは機能しなかった。

それどころか浅野が入ってからも押し倒されたようにも見えたがVARは無し。

あたかも「ドイツが勝たねばならない」と思っている審判と運営側の意図を感じた。