現代サッカーでは攻守とも局所的に数的優位を作る戦術が主流である。その一つとして「ボールを奪取、保持から展開する際のサイド攻撃」を紹介する。

この攻撃はボール側のSBが上がり、二人のDMFがサイドに入り込むのだが、数的優位を作る利点とともに欠点もあるのだった。

サイド攻撃の初動時にDMFがSBの位置に入る

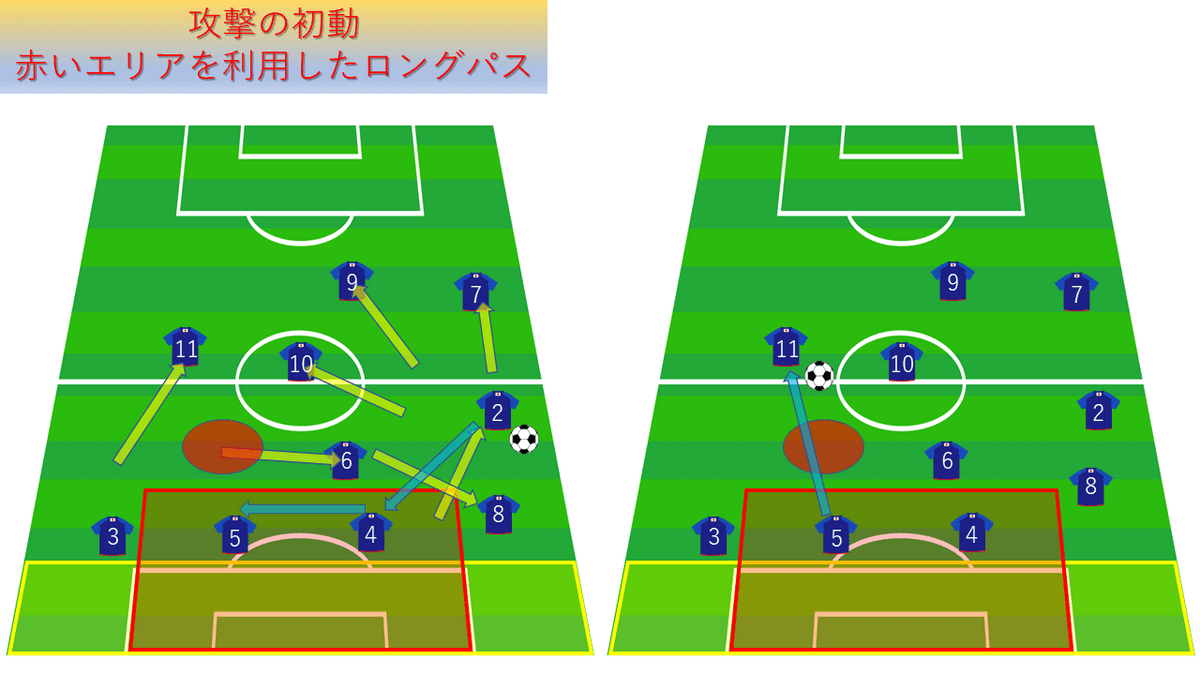

下図左側では、ゾーンプレスによりボールを奪取する。

ボールの奪取(図の左側)からカウンターに失敗し、DF間でしばらくボール回しで保持した後、サイド攻撃へ展開(図の右側)に移る状況を想定する。

数的優位を作るサイド攻撃の戦術

- 2番の右SBが上がる。

- 6、8番のDMF二人がSBの空けたスペースにずれ込む。

- 右サイドのボール周りに数的優位ができる。

- パス回しにより縦方向へ抜けていく戦術である。

なぜ赤いエリアへ入らないのか

SBの3番やSHの11番が赤いエリアへ入れば良いのではないか?と考えがちだが、もちろんそれで上手くいくこともある。

しかし全員が寄ると相手の選手も集まることになり、非常に狭い空間となって数的優位を作れなくなる。

そのため3番と11番の役割は、相手の選手数人を逆サイドに引き出すために赤いエリアへ入りづらい状況である。

SBとDMFが入れ替わる戦術の欠点

偶然この形になることはあっても、最近この戦術はヨーロッパでもあまり使われていない。というのも、一時的に数的優位を作れるが、デメリットの方が大きいと分かってきたからだ。

システム(フォーメーション)が崩れる

6番(左のMF)が居たポジション(赤いエリア)を空けることになるため、2、6、8、10番など中盤でボールを奪取されると、赤いエリアでカウンターを受けやすくなる。

この戦術はシステムの形を大きく崩すため、特にラインコントロールが低い場合に自陣の低い位置でボールを奪われると、ゴール前のバイタルエリア(四角い赤い枠)を使われてカウンターを受けやすくなる。

崩れたシステムは混乱する

一時的にできた数的優位を活かし、相手陣地へボールを運ぶ時間があれば落ち着くのだが、上図右側から全体を押し上げる最中にボールが取られたことを考えてみよう。

上図左側ではディフェンスラインを作り直すため、4番と5番が6番と8番と並ぶために上がる。

数的優位を作るためのシステム変更でポジションチェンジをしたはずが、上図右側になりかけた時に相手にボールを取られると悲劇が起こる。

DMFの6番と8番の二人がディフェンスラインに入り、最悪赤いゾーンが10番一人か遠いサイドにSBの3番がいるだけの過疎地ができる。

崩れすぎたシステムを戻すには時間が掛かる

システムが上図右側のように一見すると崩れていないようにみえるシステムだが、これは崩れた一例にすぎない。

SBの3番がラインに残っている可能性もあれば、6番のMFがもう一列前にいることだってある。

しかし一度システムが崩れ過ぎると、誰がどのポジションに収まり、誰のマークにつくのか判断するまで一定の時間を要することになる。

どんなに復数のポジションをこなせるポリバレントの能力が高くても、その判断にかかる時間が攻撃側にとって有利な時間となるのだ。

赤いエリアが重なると得点につながりやすくなる

この「赤い過疎地」と「赤いバイタルエリア」が重なると、より得点につながりやすくなる。

特に日本代表の様に青のディフェンスラインが低いと赤い過疎地が広がるため、重なるエリアは広くなるのだ。

欠点のエリアを活用したU-20日本代表の攻撃戦術

下図は「攻撃の初動 4バックシステム時」に続いた状況。

【2023年 FIFA U-20 ワールドカップ】U-20日本代表はこの左側の状態から素早くDF5番へパスを回し、5→11へとパスを出した。(大会中の背番号とは異なる)

味方だけではなく相手の人数も減った状態を活かしたパス回しとなったが、11番が孤立していることでポストプレイの成立が難しくもあった。